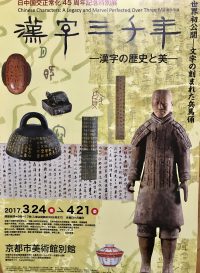

現在、表意文字である漢字が使われているのは、中国と日本だけです。先日の「漢字三千年」展を鑑賞し、この芸術文化を残していきたいと痛感しました。

ちょうど初老男性スタッフの解説に参加できたので、濃~く楽しむことができました。このスタッフからの質問に答えたら、見事正解! 逆に質問したら、「宿題にさせてください。」とのやりとりも。素直に「なぜ?」と思う私だから。。。

ポスターにも採用された秦の始皇帝時代の兵馬俑の右手が「イイネ!」になっているとの解説がウケました~~ 兵馬俑にも工匠の名前が小篆文字で彫られているのですね。

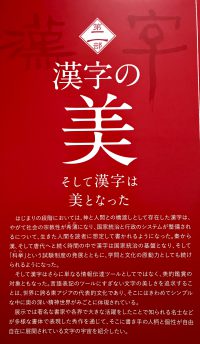

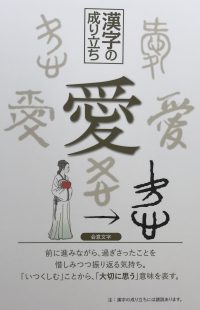

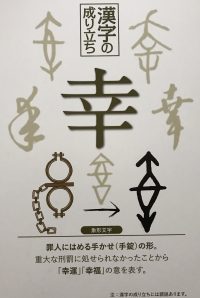

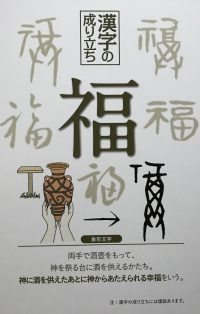

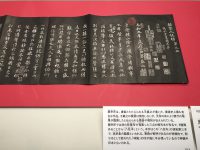

漢字の美しさ―――甲骨文字から始まり、篆書(てんしょ)・隷書(れいしょ)・草書・行書・楷書という順で、文字が形成されたことは、「漢字の成り立ち」からもわかります。

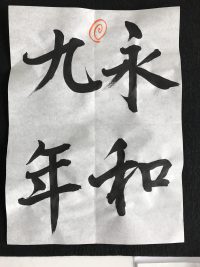

書道のお稽古では、行書の蘭亭序(王羲之)に進みましたが、楷書・行書・草書という歴史に逆行して学びます。愚作を載せるのは恥ずかしいですが、私のやり方は、自在に筆を使いたいのでパーツ練習を重ね、それから清書します。

着物のモチーフにも漢字が使われることがあります。とくに「寿」は人気です。写真は、「寿」柄を抽象化した留袖をリメイクしたメンズシャツ。モチーフの配置をどこにするか?

「愛」をもってリメイクしたら、「幸」「福」感いっぱいになりました~~

最近のコメント