皇室の高円宮三女の絢子様と守谷慧氏の結納にあたる“納采の儀”が8月12日に行われました。ニュースで、その儀式の供物を拝見し驚きました。シンプルな水引飾りは、品格があり大変美しいと感動しました。

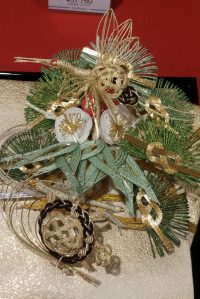

“納采の儀”の始まりは、4~5世紀の仁徳天皇時代にさかのぼり、今も皇室の儀式として受け継がれています。皇室の外で結納の作法が整えられたのは、室町時代の小笠原家などによって公家や武家の間でのみ行われ、婚約の成立を確約する意味で品物などを取り交わす習慣となりました。その後は庶民に普及し、慶事の贈物であり縁起物であるため、できるだけ華やかで立派に見えるように水引細工が発達しました。それぞれのデザインには、現代のライフスタイルからかけ離れた風習が見てとれます。写真は、結納セットの展示品です。その美しさに、うっとり~~ 寂しいかな、この結納飾りをされる家が激減している状況です。だって、この高価な飾り物、後はどうするの? 用事が済んだら処分されます。日本人の美的意識の高さに驚くばかりですね。世の中、西洋風の合理的な価値観に変わっていますものね。。。

着物も同じかな~ いや、着物ならリメイクして楽しめる! 捨てないで~~~

皇室の“納采の儀”、人と人のご縁を大事にするという本来の意味が伝わりました。供物の入った桐の箱は、末永く使えます。本質・本物を大切にというメッセージを継承したい!と思いました。

最近のコメント